今日はヒロ先生の体育指導でした。

ヒロ先生はなわとびも跳び箱も水泳も何でも出来る子どもたちのあこがれの先生です。体操の時間は子どもたちもとても楽しみにしています。

今日は雨でしたので、室内で跳び箱に挑戦しましたよ。

何回か挑戦すると跳べるお友だちも出て来ました。

しりもちをつきながらも、たくましく挑戦していきましたよ。

最初はおそるおそるでしたが、『跳んでみよう!』と言う気持ちが勝ってきましたね。

これからも『やってみたい!!』と言う気持ちを大切に色々な事に挑戦しましょう。

今日はヒロ先生の体育指導でした。

ヒロ先生はなわとびも跳び箱も水泳も何でも出来る子どもたちのあこがれの先生です。体操の時間は子どもたちもとても楽しみにしています。

今日は雨でしたので、室内で跳び箱に挑戦しましたよ。

何回か挑戦すると跳べるお友だちも出て来ました。

しりもちをつきながらも、たくましく挑戦していきましたよ。

最初はおそるおそるでしたが、『跳んでみよう!』と言う気持ちが勝ってきましたね。

これからも『やってみたい!!』と言う気持ちを大切に色々な事に挑戦しましょう。

子どもたちとクリスマスのお茶会をたのしみました。

季節のしつらえはクリスマスクランツとシクラメンのお花、羊毛で作ったクリスマスツリーです。

お菓子は干柿とりんごとサツマイモのきんとんでした。

今日は子どもたちが自分のお茶を点てました。お湯の量も真剣に考えて入れていましたね。

お茶を頂く前にご挨拶をします。手のひらまで付けて、丁寧なごあいさつが出来ました。

美味しいお茶とお菓子を頂きます。

初めて干柿を食べたお友だちもいましたね。りんごとサツマイモのきんとんは無水調理でお塩しか入れていませんが、甘くて優しい味でしたね。

自分で点てたお茶は美味しいですね。

お茶を頂いたら、お花の拝見をします。

シクラメンには沢山のつぼみが出来ていましたね。

葉っぱがたくさんあると、たくさんのお花が咲くそうですよ。

見たり、触ったり、お花の香りを楽しんだり、五感を使って楽しみます。

今日頂いた干柿ですよ。

美味しいお茶と手作りのお菓子とお花でおもてなしをしました。

今度はお友だちにお茶を点ててみましょうね。

お友だちが喜ぶお顔が見れますように。

日暮れが遅くなり、あたたかさが恋しい季節となりました。

もうすぐ、クリスマスですね。

幼稚園ではクリスマスアドベントの会でりんごロウソクの光を楽しみました。

この日は異年齢の2クラスずつが遊戯室に集まり、縦割りで行いました。年少・年中クラスのお友だちも大きい組のお兄さんお姉さんの真似をして、ちょっと緊張しながらもしっかりと取り組みました。

ライアー(竪琴)が奏でる静かなクリスマスの音楽が流れる中、クラスの先生にりんごロウソクをもらって、ロウソクに火を灯しに行きます。

真ん中のロウソクから火を頂くときのみんなの真剣なお顔がまぶしかったです。

自分の火が消えないように運んで行きます。

慎重に運ぶお友だち、勇ましく歩くお友だち、嬉しそうに運ぶお友だち、それぞれの姿にその子らしさが出ていて、胸がいっぱいになりました。

順番にお星さまの上にりんごロウソクを置いていきます。バランスをとってりんごがこけないように、火を消さないように丁寧に置いていましたね。

あたたかいロウソクの光はとてもきれいでしたね。心まで温まりました。

クリスマスの人形劇も見ましたね。

いつもみんなの心の中にあたたかいきれいな光が満ちていますように♡

もうすぐ、クリスマスですね。

こどもたちは蜜蠟を溶かして、ロウソク作りをしました。

ロウソク作りの日はお部屋中に蜜蝋の甘い香りがします。

お誕生会のロウソクの香りです。

ロウソクの糸を溶かした蝋の中につけて、そっと引き上げるとロウソクが少しずつ太くなってきます。

クリスマスを楽しみにしながら、自分のロウソクを作ります。

年長児さんはなれた手つきです。

「年中の時もしたよ。」「5回したら、太くなるよ。」と自慢げに教えてくれます。

素敵なロウソクが出来上がりました。

ロウソクに火を灯すのが楽しみですね。

幼稚園では季節の折々にお話会を行っています。

今日は勤労感謝の日のお話をしました。

迷子になったお友だちを助けてくれたお巡りさんのお話を通して、皆の為に働く人が沢山いる事を学びました。

皆でどのような職業があるかを考えてみました。

「お花屋さん」「お医者さん」「おもちゃ屋さん」「ケーキ屋さん」「大工さん」・・・子どもたちからはたくさんの職業を聞く事が出来ました。

また、明日は新嘗祭でもあります。秋に実ったお米を感謝して頂きましょう。

お話会の最後にはいつも昔話などのお人形劇を見ています。

今日は日本の昔話の『風の神様と子どもたち』の人形劇を見ました。

南風が風を吹かせて、空高く上り、子どもたち背負って、梨や柿や栗がたくさん生っている所に連れて行ってくれます。しかし、きまぐれな南風はどこかに行ってしまい、子どもたちはお家に帰れなくなってしまいました。

困った子どもたちは風の神様の親どんに助けられて、お兄さんの北風に乗って、お家に帰ることが出来ました。

秋の実りと自然の力を感じるお話でした。もうすぐ、北風小僧がやって来ますね。

今日は小学校との交流事業の『わくわく広場』で、年長児さんが小学校見学に行きました。

とても楽しみにしていた小学校訪問です。

小学生のお兄さん、お姉さんがしっかりと授業を聞いている姿を静に廊下から見学しました。

初めての小学校は少し緊張しましたね。

授業の様子も少し見せて頂きました。

年長クラスの皆もいつもよりも真剣なまなざしです。

体育館はとても広かったですね。

春になったら小学生ですね。小学校の様子を見て、ますます楽しみになりましたね。

今日は年少クラス、年中クラス、年長クラスの保育参観でお家の人と一緒に登園しました。

毎日のお歌やごあいさつを見て頂いた後に一緒に制作や手仕事を楽しみました。

日頃の作品も見て頂きましたよ。

子どもたちが持って帰るのを楽しみにしているフエルトのカバンです。

子どもたちのこだわりの模様です。

虹色のりんごなど素敵な名前もつけています。

年少クラスのどうぶつたちは、とても楽しそうですね。

個性豊かなどんぐり工作は各自の工夫とがんばりが見られます。

立てたり、並べたり、重ねたり。

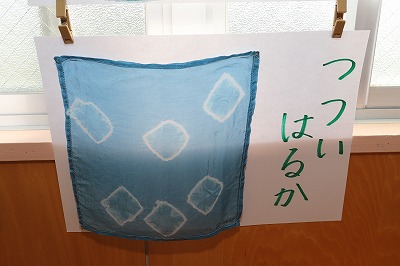

あいの生葉染もきれいに染まりましたね。

絵画やミノムシたちも見て頂きました。

年少クラスはお家の方と一緒に制作をしました。

ハサミも上手になってきましたね。

家の人と一緒で嬉しい気持ちが伝わってきました。

サンタクロースさんのおひげに羊さんの毛を貼って、ステキなデンデン太鼓が出来ましたね。

年中クラスはドングリやビワの葉っぱなどで草木染をした毛糸を使ってリリアン編みに挑戦しました。

初めはお家の方に持って頂いて、毛糸をかけていきます。

少しずつ慣れてきましたね。 o

o

お父さんと一緒に頑張りましたよ。

みるみるうちに長くなってきました。長くなると楽しくなるね。

年長クラスは羊の毛で織物に挑戦します。

上下上下と糸を通していきます。

ふわふわの羊毛を転がして、羊毛を固くしていきます。この方法はアメリカインディアンの毛糸の作り方を参考にしています。

羊毛が固くなってまっすくに立っていますね。

次はどの色にしようかな?

羊毛を通したら、きれいに揃えます。

お家の方と一緒に共同作業です。

だんだんと出来て来ましよ。

クラスを半分に分けた参観でしたが、今年度初めての参観が出来ました。

ありがとうございました。

幼稚園で緊張しているおともだちも保護者の方が参観などで来て下さる事をきっかけに緊張がほぐれることがあります。お家の方の力は大きいですね。これからも保護者の方との信頼関係を大切にして、子どもたちが安心して過ごせるように励みたいと思います。

今日は教職員の園内研修日でした。

オンライン研修の多い中、久しぶりに対面で2グループに分けて研修を行う事が出来ました。今日は幼児期の発達や配慮について学びました。

毎日の保育の中で、ついつい思い込みで対応する事がありますが、定期的に学び直すことで新な発見や気付きがあります。

研修の中で心にとまった言葉がありました。

自制心について

『貪欲な程に遊びこみ、遊びを満喫して、その楽しさを知り、もっと楽しむためにはどうしたらいいか必死に考え工夫する延長線上に自制心がある。』

4歳半頃の課題です。自分の周りの人は自分と違う気持ちや考えを持っていると気づく頃です。お母さんやお父さんは自分とは違う人と気づいて、少し孤独になります。この頃の子どもたちには丁寧に気持ちに寄り添っていきたいと思っています。

子どもたちと一緒に草木染を楽しんでいます。

玉ねぎの皮やビワの葉っぱ、ドングリなどで毛糸を染めています。 子どもたちの大好きなピンクはコチニールを使いました。

染めあがったらリリアン編みでマフラー作りをします。

お鍋に玉ねぎの葉っぱやビワの葉っぱを入れて行きます。

「いっぱい入れたよ!」

「玉ねぎの匂いがするね」

お鍋にお水を入れていきます。

葉っぱがかくれるまでお水を入れてね。

お鍋で液を煮出したら、毛糸を浸けていきますよ。

モミモミモミ、ギュッギユッ、

「きれいなピンクになったよ。」

お鍋でもう一度煮て、冷ましたら出来上がります。

下染は自然に優しい、天然のミョウバンを使っています。

玉ねぎの皮は優しい黄色になりましたよ。

子どもたちは干している毛糸を触って、乾いているか確認して行きます。

「まだ、乾いていないね。」

「いつ乾くかな?」

楽しい体験の中で、色々な素材を触ったり、匂いを嗅いだり、綺麗な色を見たり・・・たくさんの感覚を使ってほしいと思っています。

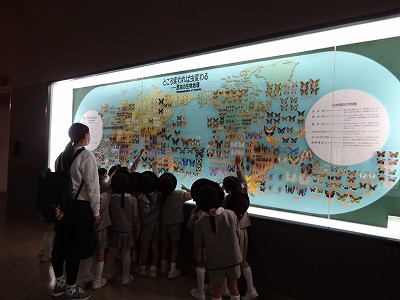

年長さんは今日長居自然史博物館へ遠足へ行ってきました。

お天気にも恵まれブレザーを着ていると暑い暑いの声が聞こえるほどでした。

行きの道が少し混んでいて予定より少し遅れ気味で長居公園へ到着🚌

そこから少し急ぎ足で自然史博物館へ!

中に入ったらまずは記念撮影📷

ハイポーズ✌

撮影が終わったらいざ博物館へ出発!

入って早速虫の標本🐛!!

最初のお部屋で1日過ごせるくらいの食いつきでしたよ(*^_^*)

次のお部屋には恐竜の骨🦴

ドドドーーーーンと現れた標本に子どもたちからも「すごーーーい!」と驚きと喜びの声が上がっていました🦕

理事長先生のガイド付きでいろいろな動物の標本を見ていきましたよ☆

触れるものには少し触らせてもらいましたよ。

ちょうちょの標本は「私これが1番好き!」「このちょうちょキレイ!」と食い入るように見ていました。

住んでる地域によって色や模様が全然違うんですね🦋

お待ちかねのお弁当タイムはシロナガスクジラの標本の下で食べました🍱

お友だちと食べるお弁当はおいしいね♡

お弁当もおやつもあっという間に食べてしまって少しだけ遊びました。

全員で下に引いてあるクジラの線をたどってグルグルとずっと回っていました🐋

遠足、楽しかったね♬

帰りのバスでは疲れて寝ているお友だちもいましたよ(-_-)zzz

まだまだ見たりないお友だちもいたようでした。

お家の人にまた連れて行ってもらってくださいね(^^)