今日は年長クラスのお作法でクリスマスのお茶会をしました。

幼稚園のお茶会では季節のお花やお菓子を用意して、子どもたちと一緒にお茶を楽しみます。正式な作法ではありませんが、良い香りがしたり、綺麗な物を見たり、季節のお話を楽しむ中で子どもたちが心地よい感覚を持てる様にしています。今日は子どもたちに自分の薄茶を立ててもらいました。お菓子は幼稚園の柿で作った干し柿です。

お花は水仙とシクラメンでした。幼稚園のお庭でこの冬一番に咲いた水仙です。

「水仙は甘い匂いがする。」「気持ちのいい匂い。」などの声が聞こえました。

幼稚園の戸外には大きなクリスマスツリーがありますが、お茶会ではアドベントクランツを囲みました。アドベントクランツはクリスマスの4週間前から用意したロウソクを1本ずつ増やして火を灯し、後2週間、後1週間とクリスマスを楽しみにします。今日は2本のロウソクを灯しました。

水晶や松ぼっくり、綺麗な葉っぱなども一緒に飾りました。

「きれーい、氷の結晶みたい!」

毎日少しずつ小さくなっていく干柿です。

今年は少ししか出来ませんでしたが、渋柿があれば沢山作りたいです。

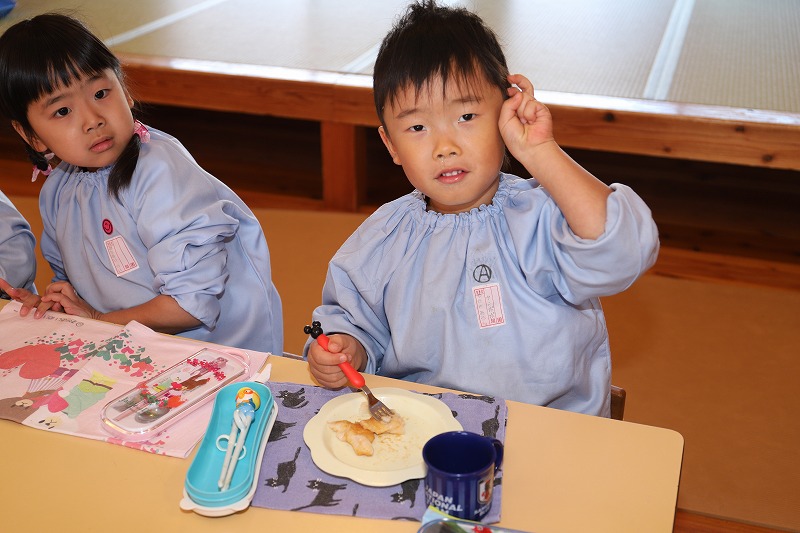

クラスの皆さんでアドベントクランツを囲んでお茶会を始めます。  自分のお菓子を頂いたら、両手でお友だちにお菓子のお皿を渡していきます。お友だちのお顔を見て、どうぞと上手に言えていましたよ。

自分のお菓子を頂いたら、両手でお友だちにお菓子のお皿を渡していきます。お友だちのお顔を見て、どうぞと上手に言えていましたよ。

今日は子どもたちがお茶を立てました。

「柄杓は七夕様のお話に出て来ましたね。子どもたちが天の川の水を柄杓でくんでいたね。」

「柄杓から良い音がして、水が流れるね。」

「お茶を立てると良い匂いがする。」などのお話をしながらお茶を立てました。

「おいしくなーれ。おいしくなーれ。」

自分で立てたお茶は美味しいね。

今日は少しおすまし顔です。

お作法は静かな行いですが、子どもたちにとっては一つ一つの動作からも学びがあります。座って柄杓でお水を汲むにも手首の回転が必要ですし、混ぜるにも手首の柔軟性と体のバランス感覚を使います。こうした日々の活動の中で身体感覚の統合が行われます。

次回はお友だちのお茶を立てましょうね。お茶の時間は思いやりの時間でありたいと思います。

自分のお菓子を頂いたら、両手でお友だちにお菓子のお皿を渡していきます。お友だちのお顔を見て、どうぞと上手に言えていましたよ。

自分のお菓子を頂いたら、両手でお友だちにお菓子のお皿を渡していきます。お友だちのお顔を見て、どうぞと上手に言えていましたよ。

薪は園庭の木を剪定したものなどを乾かして使いました。

薪は園庭の木を剪定したものなどを乾かして使いました。

緑の道に一人ひとりのろうそくの光が灯されて、温かさと明るさが広がって来ます。とても綺麗でした。

緑の道に一人ひとりのろうそくの光が灯されて、温かさと明るさが広がって来ます。とても綺麗でした。

ジャンケン ホイ

ジャンケン ホイ

葉っぱを沢山かけて、焚火をします。

葉っぱを沢山かけて、焚火をします。